Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 im Überblick

Was ändert sich im EEG 2023 für Photovoltaik?

Im Sommer 2022 wurde das EEG grundlegend reformiert. Zusätzlich wurde ein Energie-Umlagen-Gesetz (EnUG) geschaffen, das neben der EEG-Umlage die weiteren Strompreisbestandteile behandelt.

Die Änderungen für das EEG 2023 umfassen:

- Die Ausbauziele für erneuerbare Energien werden angehoben und der "atmende Deckel" entfällt.

- Ausschreibungsvolumina für Freiflächen- und Dachanlagen werden erhöht.

- Die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen differenziert künftig zwischen Volleinspeisern und Eigenverbrauchern. Dabei sind für Volleinspeiser höhere Vergütungssätze vorgesehen.

- Die neuen Fördersätze greifen seit August 2022.

- Die Degression der Vergütungssätze findet nicht mehr monatlich, sondern seit 2024 nur noch halbjährlich statt. Alle 6 Monate sinkt die Vergütung um ein Prozent für neu ans Netz gehende Anlagen.

- Die EEG-Umlage ist entfallen. Weitere Umlagen sollen in ein neues Energie-Umlage-Gesetz (EnUG) überführt werden.

- Auch Wärmepumpen sollen von Umlagen ausgenommen werden.

- Es soll eine "maßvolle Erweiterung" der Flächenkulisse für PV-Freiflächenanlagen geben.

Das EEG 2023 im Überblick

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist in seiner ersten Fassung im Jahr 2000 in Kraft getreten und der Nachfolger des Stromeinspeisungsgesetzes aus dem Jahre 1990. Das Stromeinspeisegesetz verpflichtete Energieversorger erstmals, Strom aus erneuerbaren Energien aufzunehmen und zu vergüten. Das EEG baute auf dieser Grundlage auf und schuf eine Kulisse aus Rechten und Pflichten rund um die erneuerbaren Energien, darunter Solarenergie, Windkraft, Biomasse, Geothermie, Wasserkraft und Kraft-Wärme-Kopplung.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Effekte des EEG auf Betreiber von Photovoltaikanlagen in der novellierten Fassung, die seit Januar 2023 gültig ist.

Bis 2020 gab es einen "Deckel" auf der Förderung von Photovoltaikanlagen durch die Einspeisevergütung. Dieser lag bei einer installierten Maximalleistung von 52 Gigawatt. Ab dem Erreichen dieses Punktes hätte es keine weitere Förderung für neue Solarstromanlagen gegeben.

Der Gesetzgeber hat diesen Deckel inzwischen entfernt und im §4 stattdessen genaue Ausbaupfade festgelegt. Bis 2035 sollen die Erneuerbaren demnach 80 Prozent des deutschen Strombedarfes decken. 309 Gigawatt Solarleistung sollen bis dahin am Netz sein. Bis Ende 2021 waren allerdings nur knapp 58 Gigawatt Leistung installiert.

Die Einspeisevergütung fördert umweltfreundliche Stromerzeugung

Die Einspeisevergütung ist ein zentrales Element der Förderung von Solarstromanlagen durch das EEG 2023. Der Netzbetreiber zahlt dem Betreiber einer Photovoltaikanlage für jede Kilowattstunde Solarstrom, die von der Anlage in das öffentliche Netz eingespeist wird, einen festen Betrag. Dieser Betrag wird für die Laufzeit von zwanzig Jahren ab Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage festgesetzt.

Seit August 2022 wurde die Einspeisevergütung mit dem EEG 2023 auf eine neue Grundlage gestellt: es gibt Tarife zur Überschusseinspeisung - der Solarstrom wird soweit möglich im Haushalt verwendet und überschüssiger Strom gegen Zahlung der entsprechenden Vergütung in das allgemeine Stromnetz eingespeist - und zur Volleinspeisung: der Solarstrom wird vollständig gegen eine erhöhte Zahlung in das Netz gespeist. So lohnt sich eine Solaranlage mehr als zuvor.

Ab August 2022 liegt die aktuelle Einspeisevergütung bei 7,86 Cent pro Kilowattstunde bei Anlagen mit einer Leistung weniger als 10 kWp.

Für Anlagen mit bis zu 40 kWp liegt die aktuelle Einspeisevergütung bei 6,80 Cent pro kWh.

Ist die Anlage größer als 40 kWp, erhalten Sie 5,56 Cent pro kWh.

Für die Volleinspeisung erhalten Sie einen Zuschlag.

Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen in Cent/kWh

| VERGÜTUNG BEI ÜBERSCHUSSEINSPEISUNG |

| Nennleistung PV-Anlage (kWp) | Anzulegender Wert (Cent/kWh) |

| bis 10 | 7,86 |

| bis 40 | 6,80 |

| bis 100 | 5,56 |

| VERGÜTUNG BEI VOLLEINSPEISUNG |

| Nennleistung PV-Anlage (kWp) | Anzulegender Wert (Cent/kWh) |

| bis 10 | 12,47 |

| bis 40 | 10,45 |

| bis 100 | 10,45 |

Bei Inanspruchnahme der festen Einspeisevergütung - also keine Direktvermarktung; Pflicht hierzu besteht ab einer Anlagenleistung ab 100 kWp - verringert sich der anzulegende Wert aus den obigen Tabellen nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2023 um 0,4 ct/kWh.

Betreiber einer Photovoltaikanlage können vor Beginn eines neuen Kalendermonats in Absprache mit dem Netzbetreiber zwischen Voll- und Überschusseinspeisung oder einer anderen Veräußerungsform wie der Direktvermarktung oder dem Mieterstrom wechseln (§21c, §21b)

Alle weiteren Details zur Einspeisevergütung und ihrer zeitlichen Entwicklung finden Sie in unserem Artikel zur Einspeisevergütung.

< Zurück nach oben >

Post-EEG-Anlagen im EEG 2023: Was geschieht, wenn die Einspeisevergütung nach 20 Jahren ausläuft?

Nach Ablauf von zwanzig Jahren gilt eine Photovoltaikanlage als "ausgeförderte" Post-EEG-Anlage. Das bedeutet aber nicht, dass die Solaranlage vom Netz gehen muss; die Abnahme des Stroms durch den Netzbetreiber ist weiterhin garantiert. Die Anlage kann weiterlaufen, erhält allerdings auch keine Einspeisevergütung mehr. Bis zum EEG 2021 war man mit einer Post-EEG-Anlage gezwungen, den Strom per Direktvermarktung zu verkaufen, was insbesondere bei den üblichen Kleinanlagen im Privatbereich kaum rentabel ist und/oder verstärkt auf Eigenverbrauch zu setzen. Mehr zur Rentabilität lesen Sie in unserem Artikel "Lohnt sich eine PV-Anlage?".

Mit dem EEG 2021 ist allerdings eine weitere Option für Anlagen mit einer Leistung von unter 100 kWp entstanden, die ab 2021 als ausgefördert gelten: die Vergütung nach Marktwert. Sie besteht auch im EEG 2023 weiter. Hier erhält der Anlagenbetreiber bis 2027 (§25) statt der Einspeisevergütung den sogenannten Marktwert des Solarstroms abzüglich einer Vermarktungspauschale. Der "Jahresmarktwert Solar" betrug 2023 7,2 Cent/kWh, abzüglich der Vermarktungspauschale von 0,4 Cent/kWh. Im Dezember 2021 lag der Jahresmarktwert Solar bei 27,075 Cent/kWh. Im Januar 2022 lag der Jahresmarktwert Solar dann bei 17,838 Cent/kWh und im Juli 2022 ist der Jahresmarktwert Solar wieder auf 26,093 Cent/kWh geklettert.

Trotz dieser Möglichkeit ist allerdings der stärkere Fokus auf den Eigenverbrauch aus wirtschaftlicher Perspektive anzuraten. Den Jahresmarktwert Solar finden Sie auf der Webseite Netztransparenz.de, die von den Übergangsnetzbetreibern betrieben wird. In unserem Artikel "Ü20-PV - was tun?" erfahren Sie mehr über die wirtschaftlichen Herausforderungen an den Weiterbetrieb einer ausgeförderten Anlage nach EEG 2023.

< Zurück nach oben >

Wie entwickelt sich die Einspeisevergütung? Der Degressionsmechanismus im Detail

Im neuen EEG 2023 erfolgt für Photovoltaik die Degression der Vergütungssätze nach §49 nicht mehr monatlich, sondern seit dem 01. Februar 2024 nur noch im halbjährlichen Rhythmus. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt keine weitere Degression. Die Sätze werden dann jeweils nur noch pauschal um ein Prozent gesenkt. Der "atmende Deckel" entfällt.

Wie funktionierte die Degression vor dem EEG 2023? Die Einspeisevergütung änderte sich vormals nach Paragraph 49 EEG 2021 monatlich in Abhängigkeit von der Solarstromleistung, die in bestimmten Zeiträumen ans Netz ging. So sollte die Einspeisevergütung eine Steuerungswirkung auf die Geschwindigkeit des Ausbaus erzielen. Im EEG 2021 wurde der gewünschte Zubau von 1.900 auf 2.500 Megawatt erhöht. Im Zentrum des Anpassungsmechanismus steht die Basisdegression. Sie lag laut EEG 2021 ab Februar 2021 bei 0,4 Prozent. Das bedeutet, dass die Einspeisevergütung monatlich um 0,4 Prozent sank, wenn der Zubaukorridor eingehalten wurde. Die zuständige Bundesnetzagentur rechnete quartalsweise die aktuellen Zubauzahlen hoch. War der Zubau höher als angedacht, erhöhte sich die Degression. Lag er unter dem Plan, sank sie weniger stark ab um einen stärkeren Investitionsanreiz zu schaffen.

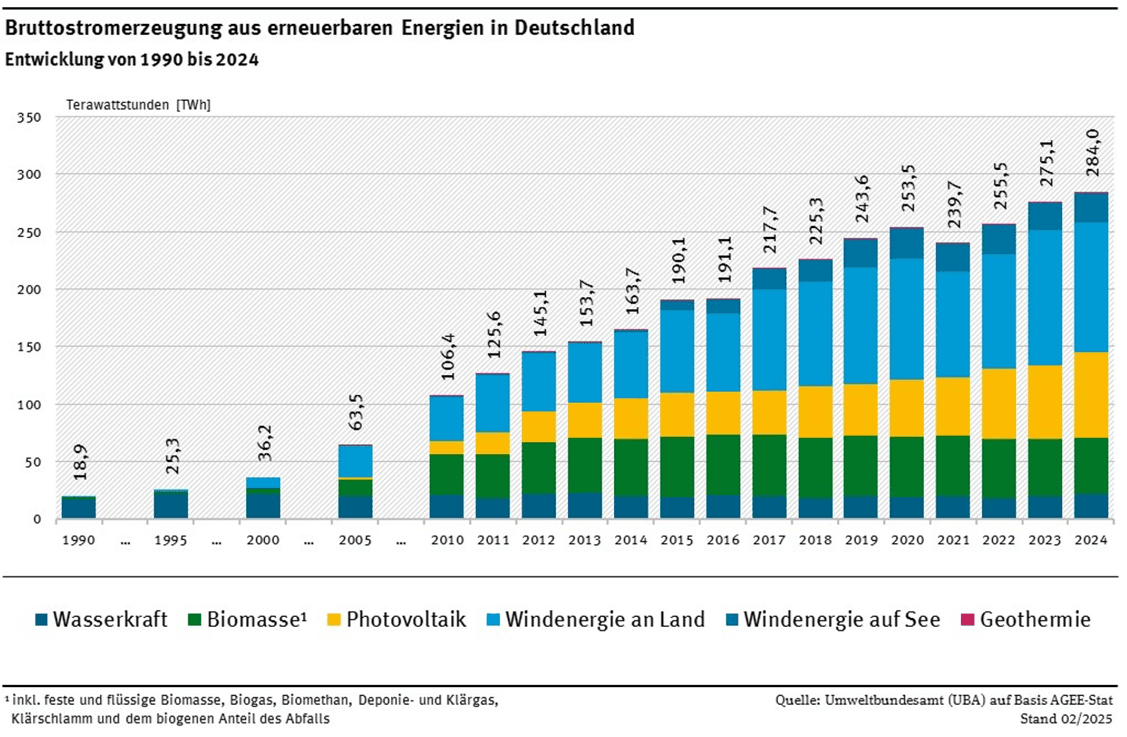

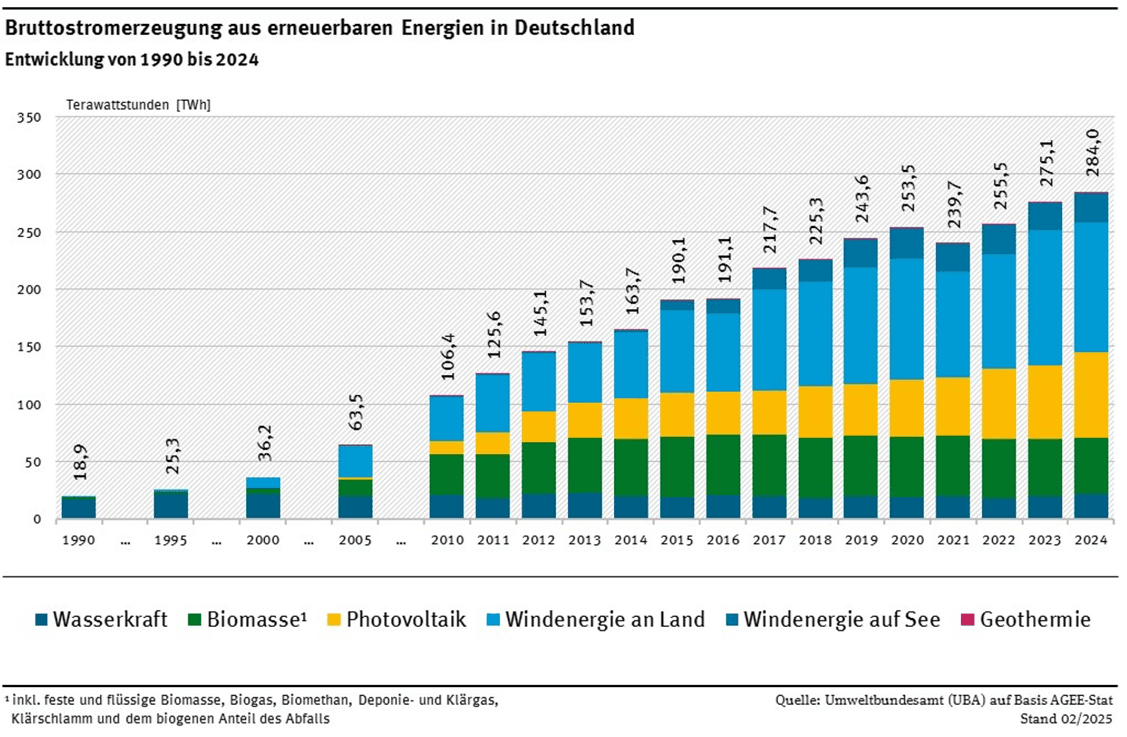

Quelle: Umweltbundesamt, Februar 2020.

Update Stand 03/2022: Insgesamt betrug der Zubau im Jahr 2021 ungefähr 4.74 Gigawatt Peak (4.740 Megawatt).

Die aktuellen Zubauzahlen und Förderkonditionen können Sie auf den Seiten der Bundesnetzagentur einsehen.

< Zurück nach oben >

Die EEG-Umlage finanziert die Kosten der Energiewende

Laut Beschluss der Ampelkoalition wurde die EEG-Umlage im Juli 2022 vollständig abgeschafft.

Was war die EEG-Umlage? Die EEG-Umlage war ein weiteres Instrument des EEG 2021 zur Steuerung der Energiewende. Die EEG-Umlage verteilte die Kosten der Erneuerbaren auf viele Schultern und finanzierte die Einspeisevergütung mit. Die Netzbetreiber kauften dem Solaranlagenbetreiber den Solarstrom zum gültigen Satz der Einspeisevergütung ab und verkauften ihn dann weiter auf dem Strommarkt. Die dortigen Preise decken jedoch die gezahlte Vergütung nicht ab. Die EEG-Umlage füllte diesen Differenzbetrag. Ebenso wie die Einspeisevergütung war sie variabel gestaltet und hing vom Photovoltaikzubau und den Strompreisen an der Strombörse ab. Die EEG-Umlage war Bestandteil des Haushaltsstrompreises und wurde über diesen mit bezahlt.

Wie hoch war die EEG-Umlage und wer zahlte sie? 2021 lag die EEG-Umlage bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Sie galt für jeden End- bzw. Letztnutzer von Strom. Für besonders energieintensive Betriebe ab einem Verbrauch von 1 Gigawattstunden pro Jahr gab es Ausnahmen. Deren Anteil wurde auf die verbleibenden Zahler aufgeschlagen. Die EEG-Umlage sank 2022 auf 3,72 Cent pro Kilowattstunde und entfiel dann mit dem "Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage" vollständig.

Entwicklung der EEG-Umlage und Haushaltsstrompreise von 1998 bis 2022

Das vollständige Dokument mit tiefergehenden Daten finden Sie auf den Seiten des BDEW hier.

Für selbst verbrauchten Solarstrom gibt es jedoch einige Sonderregelungen. Sie führen dazu, dass keine EEG-Umlage oder nur ein reduzierter Betrag zu zahlen ist.

< Zurück nach oben >

EEG-Umlage auf Eigenverbrauch nach altem EEG 2021

Die EEG-Umlage war prinzipiell auch auf selbst verbrauchten Strom aus der eigenen Solaranlage zu zahlen. Hier gab es in den letzten Jahren viel Bewegung im EEG und es gibt einige Ausnahmen. Hatte eine PV-Anlage eine Leistung von unter 30 Kilowatt Peak und/oder verbrauchten Sie weniger als 30.000 kWh im Jahr selbst, so war dieser Strom von der EEG-Umlage auf Eigenverbrauch befreit. Das galt auch für sogenannte Mini-PV-Anlagen ("Balkonkraftwerk").

Lagen Leistung und Verbrauch über diesen Grenzen, so war die EEG-Umlage mit einem reduzierten Satz zu zahlen - 2021 zu 40 Prozent.

| Jahr | EEG-Umlage in Cent/kWh | Reduzierte EEG-Umlage in % | EEG-Umlage auf Eigenverbrauch in Cent/kWh |

| 2015 | 6,17 | 30 % | 1,85 |

| 2016 | 6,35 | 35 % | 2,22 |

| 2017 | 6,88 | 40 % | 2,75 |

| 2020 | 6,76 | 40 % | 2,70 |

| 2021 | 6,5 | 40 % | 2,60 |

| 2022 | 3,72 | 40% | 1,48 |

| Juli 2022 | ❌entfallen | | |

- Der Endverbraucher zahlte 100% der EEG-Umlage auf jede Kilowattstunde Strom. 2021 waren dies 6,5 Cent/kWh, 2022 3,72 Cent/kWh.

- Wer Strom aus seiner eigenen Anlage mit einer Leistung unter 30 kWp verbrauchte, zahlte keine EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch.

- Wer eine Anlage größer 30kWp hatte, zahlte 40 Prozent der EEG-Umlage.

- Die EEG Umlage wurde im Juli komplett abgeschafft.

Einspeisemanagement & Smart Meter für Kleinanlagen?

Grundsätzlich müssen Photovoltaikanlagen nach Paragraph 9 EEG 2023 zur Teilnahme am Einspeisemanagement fähig sein. Das bedeutet, dass eine Solaranlage vom Netzbetreiber per Fernsteuerung regelbar ist und dass die derzeitige Ist-Einspeisung aus der Ferne abrufbar ist. Das soll unter anderem verhindern, dass die Stromnetze zu bestimmten Zeiten überlastet werden. Eine solche Fernsteuerung ist jedoch recht teuer. Bei den Kosten haushaltsüblicher PV-Anlagen wäre es so kaum möglich, eine positive Rendite zu erzielen. Deshalb gibt es laut Erneuerbare-Energien-Gesetz Ausnahmeregelungen.

Der Sachverhalt im Hinblick auf intelligente Messsysteme ("Smart Meter für Photovoltaik") ist auch nach Inkrafttreten des EEG 2023 unklar. Eine Einbaupflicht für Smart Meter gibt es derzeit ab einer Anlagenleistung von 7kWp.

Es gibt einen alternativen Pfad: die Wirkleistungsbegrenzung. Sie beschränkt die Einspeiseleistung einer Photovoltaikanlage auf siebzig Prozent der Maximalleistung einer Anlage (deswegen ist die Wirkleistungsbegrenzung auch als "70 Prozent-Regel" bekannt). Gemessen wird am Netzanschlusspunkt, was im Hinblick auf den Eigenverbrauch noch von Bedeutung sein wird.

Änderung: Seit dem 25.02.2025 gilt das sogenannte Solarspitzengesetz. Es bedeutet, dass die Leistung neuer Anlagen ohne Smart Meter bei negativen Strompreisen auf 60 % gedrosselt wird.

Mit dem EEG 2023 entfällt ab dem 01. Januar 2023 die Wirkleistungsbegrenzung für neue Photovoltaikanlagen bis zu einer Leistung von 25kWp. Dies gilt nicht für Bestandsanlagen.

Die Effekte einer Wirkleistungsbegrenzung sind allerdings nicht so dramatisch wie es aufgrund der scheinbar fehlenden 30 Prozent Einspeiseleistung angenommen wird. Die Maximalleistung einer Photovoltaikanlage wird in unseren Breiten eher selten erreicht, so dass die Schwelle selten erreicht wird. Eine Solaranlage mit Südausrichtung ist etwas stärker betroffen als bei einer eher östlich oder westlichen Ausrichtung. Die Verluste bewegen sich insgesamt in einem Bereich von 3-5 Prozent.

Kontern lässt sich diese Regelung generell durch einen möglichst hohen Eigenverbrauch im Allgemeinen und durch den Einsatz von Energiemanagern im Speziellen. Letztere können mit der Zeit vorhersehen, wann die 70-Prozent-Schwelle erreicht wird und versuchen durch die Hinzuschaltung oder zeitliche Steuerung von Verbrauchen unter diesem Wert zu bleiben, so dass kein Strom verschwendet wird. Zum Beispiel können bestimmte Abnehmer erst zum Zeitpunkt der maximalen Anlagenleistung angeschaltet werden - Waschmaschinen, Wäschetrockner, Wallboxen oder Wärmepumpen beispielsweise. Zusätzlich kann der Energiemanager entscheiden, die Aufladung eines Solarspeichers zu eher sonnenschwachen Stunden zu unterlassen und diesen erst bei hoher Sonneneinstrahlung vorzunehmen.

< Zurück nach oben >

Neben der fortlaufenden Überarbeitung des EEG 2023 ist der Gesetzgeber derzeit damit befasst, Photovoltaikanlagen auf bestimmten Gebäuden verpflichtend zu machen. Mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel zur Solarpflicht.

Thorben Frahm ist Redaktionsleiter und Fachredakteur für Photovoltaik.