Polykristalline Solarmodule – früher war nicht alles besser

- Im Jahr 2026 sind polykristalline Solarmodule technisch überholt.

- Der Wirkungsgrad beträgt nur 15-18 %. Der Konkurrent monokristallines Solarmodul bietet 20-23 %.

- Polykristalline Solarmodule brauchen für den gleichen Stromertrag viel mehr Dachfläche.

- Polykristalline Module eignen sich höchstens noch für Ersatzteile in alten Anlagen oder für preiswerte Hobby-Projekte.

➜➜ Unsere Empfehlung: Wenn du eine neue PV-Anlage planst, entscheide dich immer für monokristalline Solarmodule. Sie sind effizienter, benötigen weniger Platz und kosten nur minimal mehr. Polykristalline Module lohnen sich 2026 praktisch nicht mehr für neue Installationen.

Vor- und Nachteile polykristalliner Solarmodule

Polykristalline Solarmodule sind, Stand 2026, keine gängige Technik für Neuanlagen mehr. Kaum ein Solarteur wird dir eine PV-Anlage mit polykristallinen Modulen anstelle von monokristallinen Modulen anbieten. Dementsprechend wenige Vorteile findest du in der folgenden Tabelle.

| Vorteile | Nachteile |

| Geringe Anschaffungskosten, weil die Herstellung vergleichsweise günstig ist. Allerdings ist der Preisunterschied so niedrig, dass er den geringeren Nutzen nicht aufwiegt. | Der Wirkungsgrad ist mit etwa 15 bis 18 % geringer als der von monokristallinen Solarmodulen mit etwa 20 bis 23 %. |

| Die Herstellung ist energieeffizienter als bei monokristallinen Solarzellen und es entsteht weniger Siliziumabfall dabei. | Weil polykristalline Solarmodule weniger effizient sind, benötigen sie mehr Dachfläche für die gewünschte Gesamtleistung. |

| Technologie ist bewährt und zuverlässig. | Ist es heiß, sinkt die Leistung deutlich. |

| | Die Oberfläche ist nicht einheitlich und schimmert bläulich. Das ist optisch weniger attraktiv als das durchgehende Schwarz von monokristallinen Modulen. |

| | Polykristalline Solarmodule entsprechen 2026 nicht mehr dem Stand der Technik. Heute sind monokristalline Solarmodule der Marktstandard. |

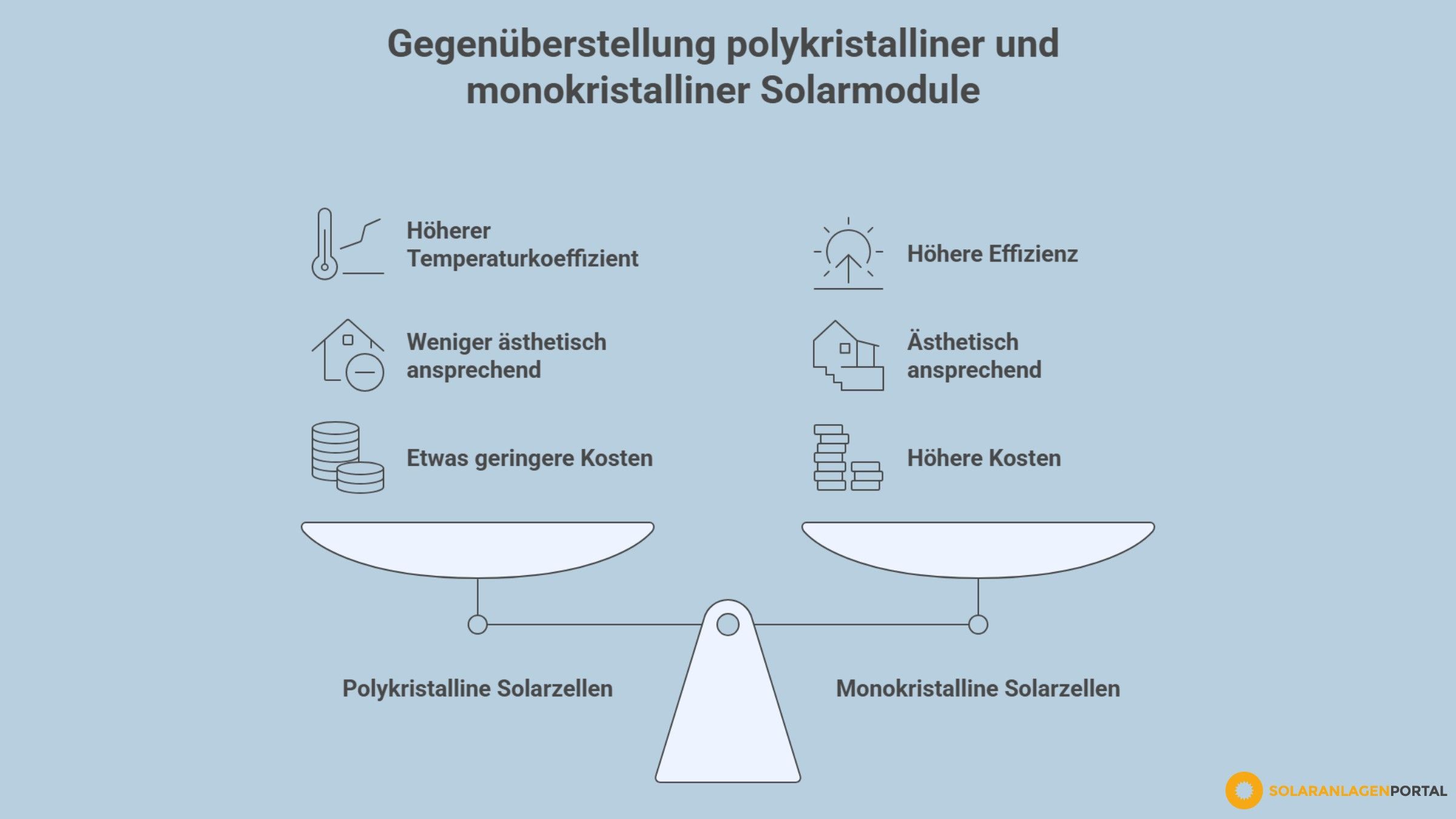

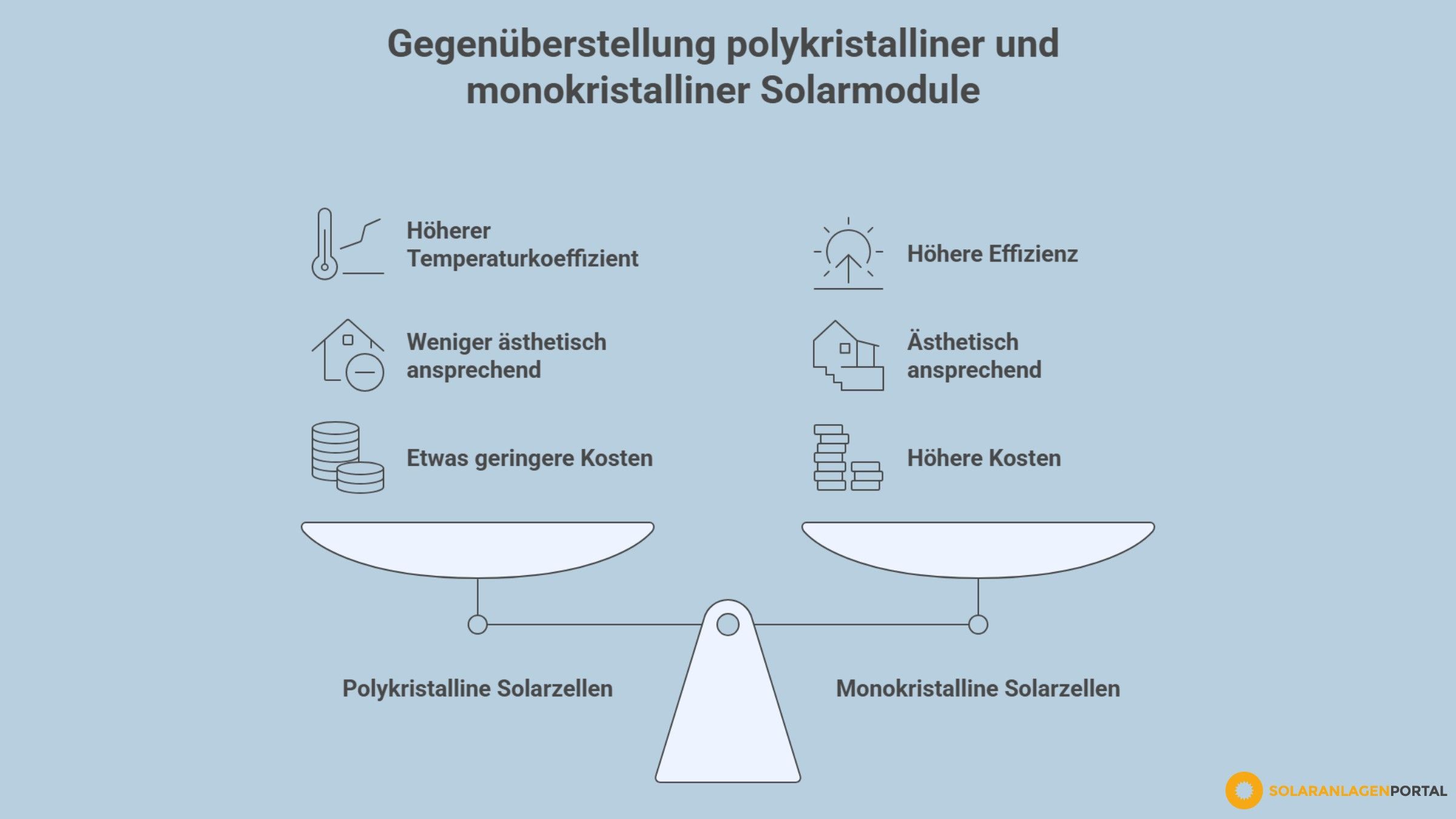

Vergleich: polykristalline vs. monokristalline Solarzellen

➜ Du erntest mit monokristallinen Solarmodulen auf deiner Dachfläche mehr Strom als mit polykristallinen. Monokristalline Solarmodule kosten kaum noch mehr als polykristalline Solarmodule. Dabei sind sie aber deutlich effizienter. Für die reinen Module einer 10-kWp-Anlage zahlst du bei polykristallinen im Durchschnitt 1.150 Euro. Wählst du monokristalline Module, kosten die dich etwa 1.350 Euro. Du hast also für nur 200 Euro mehr eine viel bessere Solarleistung, wenn du dich für monokristalline Module entscheidest.

Polykristalline Solarmodule verlieren bei Hitze an Leistung. Wie viel, gibt der Temperaturkoeffizient an. Dieser Wert benennt, um wie viel Prozent die Leistung pro Grad Celsius (°C) sinkt, sobald die Modultemperatur über 25 °C steigt. Wichtig: Die Modultemperatur ist relevant, nicht die Temperatur der Luft.

Für polykristalline Solarmodule liegt der Temperaturkoeffizient für die Leistung typischerweise bei ca. - 0,38 % bis - 0,45 % pro Grad Celsius. Das bedeutet, für jedes Grad über 25 °C verliert das Modul etwa 0,4 % seiner Nennleistung. Dadurch kann die Leistung eines polykristallinen Moduls an einem heißen Sommertag um 15 bis 20 % geringer ausfallen als die angegebene Nennleistung.

➜ Der Temperaturkoeffizient von monokristallinen Modulen ist etwas besser. Er beträgt etwa - 0,29 % bis - 0,35 % pro Grad Celsius. Damit sind monokristalline Module an heißen Tagen effizienter als polykristalline.

Die Wafer für monokristalline Solarmodule bestehen aus einem einzigen Siliziumkristall. Darum sind sie einheitlich schwarz. Das ist zum einen eleganter und stört zum anderen weniger die Optik deines Hauses.

➜ Tipp: In der Variante Full Black sind auch die Rahmen und das Gestell schwarz. Deine PV-Anlage wirkt damit zeitlos. Mit polykristallinen Solarmodulen ist das nicht möglich.

Preis, Wirtschaftlichkeit und Amortisation

Polykristalline Solarzellen kosten etwa 115 Euro pro Kilowatt Peak (kWp). Für 10 kWp zahlst du also den reinen Modulpreis von rund 1.150 Euro. Hinzu kommen Kosten für die Unterkonstruktion, die Installation und den Anschluss für deine schlüsselfertige PV-Anlage. Aber in diesem Beispiel legen wir nur die reinen Modulkosten zugrunde.

Wann rechnet sich deine PV-Anlage mit polykristallinen Modulen?

Deine Anlage mit 10 kWp Nennleistung bringt dir in diesem Beispiel pro Jahr etwa 10.000 kWh. Wenn du keinen Speicher hast, kannst du davon etwa 30 Prozent selbst nutzen. Das sind 3.000 kWh. Besteht dein Haushalt aus zwei Personen, braucht ihr im Jahr etwa 2.500 kWh Strom.Kostet Netzstrom etwa 0,30 Euro/kWh, sparst du also 2.500 kWh x 0,30 EUR = 750 Euro pro Jahr ein. Hinzu kommt dein Erlös aus der Einspeisevergütung. Du speist pro Jahr 7.500 kWh Strom ein. 7.500 kWh x 0,0794 EUR = 595,50 EUR. Deine Einspeisevergütung bringt dir pro Jahr 595,50 EUR.

750 EUR Ersparnis an Netzstrom

-

595,50 EUR Einspeisevergütung

= 1.345,50 EUR/Jahr

➔ Deine reinen polykristallinen Solarmodule mit 10 kWp amortisieren sich bereits nach einem Jahr. Deine gesamte schlüsselfertige Anlage kostet überschlägig rund 8.000 Euro. Die amortisiert sich dann nach etwa 6 Jahren.

Das klingt insgesamt sehr gut. Aber denk daran, dass polykristalline Solarmodule eine vergleichsweise niedrige Leistung pro Quadratmeter haben. Das nächste Kapitel zeigt mit einem Beispiel, was das bedeutet. Für dich heißt das, dass du eine recht große Dachfläche brauchst, um mit polykristallinen Solarmodulen überhaupt einen Ertrag von 10.000 kWh zu erhalten.

Technische Eigenschaften und Leistungsdaten

Wie viel Leistung bringen polykristalline Solarmodule auf welcher Fläche?

Um herauszufinden, wie viel Strom du mit polykristallinen Solarmodulen auf deinem Dach gewinnen kannst, gehe einfach wie folgt vor:

➜ Ein PV-Modul hat rund 2 qm. Dann passen auf deine Dachfläche von 50 qm 25 Module. Ein polykristallines Modul hat die Leistung von etwa 350 Wp. Dann kannst du auf deinem Dach im Idealfall rund 8.750 kWh Strom pro Jahr gewinnen.

➜ Zum Vergleich: Belegst du dieselbe Dachfläche mit monokristallinen Modulen, so gewinnst du im Idealfall rund 11.000 kWh Strom pro Jahr.

Die Degradation, also der altersbedingte jährliche Leistungsverlust von polykristallinen Modulen liegt bei etwa 0,3 bis 0,5 % pro Jahr. Deshalb geben Hersteller folgende Leistungsgarantien:

-

Nach 10 Jahren: Eine garantierte Mindestleistung von ca. 90 % der ursprünglichen Nennleistung.

-

Nach 25 Jahren: Eine garantierte Mindestleistung von ca. 80 % bis 85 % der ursprünglichen Nennleistung.

➜ Beispiel: Ein polykristallines Modul mit 300 Watt Nennleistung muss laut Garantie nach 25 Jahren immer noch mindestens 240 Watt unter Standard-Testbedingungen liefern.

Herstellung und Funktionsweise

Die Herstellung von polykristallinen Solarmodulen ist ein mehrstufiger Prozess, der im Vergleich zu monokristallinen Modulen einfacher und kostengünstiger ist.

Der Herstellungsprozess lässt sich in drei Hauptschritte unterteilen:

1. Vom Silizium zum Ingot

Der Ausgangsstoff ist hochreines Silizium. Dieses wird in einem großen Schmelztiegel aufgeschmolzen. Anschließend wird das flüssige Silizium in eine große, quadratische Gussform gegossen. Beim kontrollierten Abkühlen erstarrt das Material und es bilden sich viele einzelne, unterschiedlich ausgerichtete Siliziumkristalle. Dieser Block – Ingot genannt – hat durch die vielen Kristallgrenzen bereits die charakteristische, bläulich schimmernde "Eisblumen"-Struktur.

2. Vom Ingot zur Solarzelle

Der quadratische Siliziumblock wird im nächsten Schritt mit feinen Sägen in hauchdünne, quadratische Scheiben, die sogenannten Wafer, geschnitten. Jeder dieser Wafer wird anschließend zur fertigen Solarzelle weiterverarbeitet. Dazu wird die Oberfläche behandelt und dotiert. Dotieren bedeutet, dass Fremdatome in das Halbleitermaterial eingebracht werden. So entstehen zusätzliche Ladungsträger wie Elektronen. Sie sind für den Stromfluss der Solarzelle notwendig. Zudem erhält die Solarzelle eine Antireflexschicht, die die blaue Farbe verstärkt. Dann werden die elektrischen Kontakte aufgedruckt.

3. Von der Zelle zum fertigen Modul

Zuletzt werden mehrere Solarzellen elektrisch miteinander verlötet und in Reihe geschaltet. Dieser Verbund wird zwischen eine Glasscheibe auf der Vorderseite und eine schützende Kunststofffolie auf der Rückseite eingebettet und unter Hitze laminiert. Ein Aluminiumrahmen sorgt für Stabilität, und eine Anschlussdose auf der Rückseite ermöglicht die Verkabelung des fertigen Solarmoduls.

Polykristalline Solarmodule im Vergleich mit anderen

Der größte Unterschied liegt im Aufbau des Halbleitermaterials Silizium. Außerdem unterscheiden sich die Herstellungsprozesse und die Leistung der verschiedenen Module.

Hier ist der technologische Vergleich zwischen polykristallinen und anderen Modultypen:

1. Polykristallin und Monokristallin im Vergleich

Der wichtigste Unterschied ist die Kristallstruktur:

-

Polykristalline Module:

-

Technologie: Das Silizium wird in Blöcke gegossen und erstarrt in vielen einzelnen, ungleichmäßig ausgerichteten Kristallen.

-

Folge: Die Grenzen dieser vielen kleinen Kristalle behindern den Fluss der Elektronen. Dieser höhere elektrische Widerstand führt zu einem geringeren Wirkungsgrad.

-

Erkennungsmerkmal: Die typische bläuliche, oft schillernde und unregelmäßige Oberfläche.

-

Monokristalline Module:

-

Technologie: Die monokristalline Solarzelle wird aus einem einzigen, durchgehenden und hochreinen Siliziumkristall geschnitten. Die Herstellungsform heißt Czochralski-Verfahren.

-

Folge: Die gleichmäßige Kristallstruktur ermöglicht den Elektronen, sich fast widerstandsfrei zu bewegen. Das Ergebnis ist ein höherer Wirkungsgrad.

-

Erkennungsmerkmal: Eine einheitliche, meist tiefschwarze Oberfläche.

2. Polykristallin vs. Dünnschichtmodule

Hier ist der technologische Unterschied am größten, da den Dünnschichtmodulen ein völlig anderes Herstellungsprinzip zugrunde liegt.

-

Polykristalline Module:

-

Technologie: Basieren auf selbsttragenden Siliziumscheiben, den Wafern.

-

Dünnschichtmodule:

-

Technologie: Das Halbleitermaterial, zum Beispiel amorphes Silizium, Cadmiumtellurid oder CIGS, wird in einer extrem dünnen Schicht – oft nur wenige Mikrometer dick – auf ein Trägermaterial wie Glas oder eine flexible Folie aufgedampft.

-

Ergebnis: Der Herstellungsprozess benötigt viel weniger Material und Energie. Allerdings ist der Wirkungsgrad deutlich geringer als bei kristallinen Modulen. Dafür sind Dünnschichtmodule leichter, flexibel und haben ein gutes Schwachlichtverhalten.

-

Erkennungsmerkmal: Eine sehr homogene, rahmenlose und tiefschwarze Oberfläche ohne sichtbare Zellen.

Übersichtstabelle

| Merkmal | Polykristallin | Monokristalin (PERC / TOPCon) | Dünnschicht |

| Kristallstruktur | Viele kleine Kristalle | Ein durchgehender Kristall | Amorph (ungeordnet) |

| Zell-Veredelung | Keine | Ja (Reflexions- & Passivierungsschichten) | Nein (anderes Prinzip) |

| Wirkungsgrad | ca. 15-18 % | ca. 21-25 % | ca. 10-15 % |

| Technologiestatus | Veraltet | Aktueller Marktstandard | Nischenanwendungen |

Einsatzbereiche

Für neue Anlagen auf Ein- oder Zweifamilienhäusern sind polykristalline Module 2026 nicht mehr zu empfehlen. Hier sollten ausnahmslos monokristalline Module gewählt werden. Denkbare Einsatzbereiche beschränken sich auf Hobbyprojekte (Wohnmobil, Weidezaun) oder den Austausch defekter Module in Altanlagen, um Kompatibilität und eine einheitliche Optik zu gewährleisten.

Fazit: Monokristallin ist 2026 der Standard

Die technologische Entwicklung macht dir die Entscheidung für den passenden Modultyp leicht. Polykristalline Module waren lange Zeit die beste Wahl unter den Solarmodulen. Mittlerweile hat sich aber der Markt klar zugunsten der monokristallinen Technologie verschoben.

-

Polykristalline Module sind technologisch überholt. Ihr einziger verbleibender Vorteil ist ein geringfügig niedrigerer Preis pro Modul. Den heben jedoch der deutlich geringere Wirkungsgrad und der damit verbundene höhere Flächenbedarf auf. Deshalb sind sie heute nur noch eine Option für Nischenanwendungen wie Reparaturen oder preiswerte Hobby-Projekte.

-

Monokristalline Module mit PERC- und vor allem TOPCon-Technologie sind der heutige Standard für alle Neuinstallationen auf Wohngebäuden. Sie bieten dir die höchste Effizienz und maximieren deinen Stromertrag auf der naturgemäß begrenzten Dachfläche. Der ehemals hohe Preisunterschied zu den polykristallinen Modulen ist so stark geschrumpft, dass dir die Investition in höhere Leistung monokristalliner Module einen deutlich besseren Photovoltaik-Ertrag verspricht.

Entscheidungshilfe: Welcher Modultyp ist der richtige für dich?

⁉️ Stell dir einfach die folgenden Fragen, um deine Wahl zu treffen:

-

Installierst du eine neue PV-Anlage auf deinem Wohnhaus?

JA: Wähle immer hocheffiziente monokristalline Module. Du nutzt deine wertvolle Dachfläche optimal, sicherst dir hohe Erträge für die nächsten 25–30 Jahre und rüstest dich für zusätzliche Verbraucher wie E-Auto oder Wärmepumpe.

-

Benötigst du ein einzelnes Modul für ein Hobby-Projekt mit knappem Budget?

JA: Ein günstiger, polykristalliner Restposten kann eine zweckmäßige Lösung sein.

-

Musst du ein defektes Modul in einer bestehenden polykristallinen Anlage ersetzen?

JA: Ein passendes polykristallines Ersatzmodul ist hier aus technischen und optischen Gründen die beste Wahl.

Eigene Meinung: Stets auf Stand der Technik bleiben

Polykristalline Solarmodule gehören in das Geschichtsbuch der Photovoltaik. Sie hatten ohne Frage ihre große Zeit. Aber es gibt keinen Grund mehr, sie als neue Anlage auf einem Hausdach zu installieren.

Für Solar-Enthusiasten ist es sicher interessant, mehr über die verschiedenen Arten von Solarmodulen, auch die polykristallinen, zu erfahren. Außerdem sind noch immer viele PV-Anlagen mit polykristallinen Modulen in Betrieb. Mit dem richtigen Hintergrundwissen kannst du die Unterschiede zwischen blau-glänzenden und matt-schwarzen Solardächern richtig einordnen.

Meine Empfehlung ist ganz klar: Wenn du eine neue Anlage planst, dann folge den Empfehlungen deines Solarteurs. Denn er wird dir die aktuellsten Module, also monokristalline, empfehlen. Da gibt es höchstens noch die Unterscheidung zwischen PERC und TOPCon. Wobei auch PERC bereits von TOPCon überflügelt wurde. Das heißt: Du musst dir schon sehr viel Mühe geben, um an einer Ausstattung mit den neuesten und effizientesten Solarmodulen vorbeizukommen …

Gina Doormann, Fachredakteurin für Erneuerbare Energien.

Privat: Energetische Optimierung des hundert Jahre alten Eigenheims als Dauerprojekt

Polykristalline Solarmodule bestehen aus Solarzellen, die aus vielen kleinen Siliziumkristallen gefertigt werden. Sie sind an ihrer bläulichen Farbe und der sichtbaren Kristallstruktur erkennbar.

Polykristalline Module sind etwas günstiger in der Anschaffung, haben aber einen geringeren Wirkungsgrad und benötigen mehr Fläche für die gleiche Strommenge. Monokristalline Module sind effizienter, kosten aber etwas mehr. Polykristalline Module sind nicht mehr Stand der Technik. Monokristalline Modelle haben sie überholt.

Der Wirkungsgrad liegt typischerweise zwischen 15 und 18 Prozent, abhängig von Qualität und Hersteller.

Die Preise liegen meist zwischen 85 und 180 Euro pro Modul. Die genauen Kosten hängen von Größe, Hersteller und Qualität ab. Pro installiertem Kilowattpeak (kWp) sind polykristalline Module wenige Cent günstiger als monokristalline.

Gina Doormann ist Fachredakteurin für Erneuerbare Energien und PR-Managerin bei DAA.